計量是探索動態變化世界的鑰匙。世間萬物都是由“量”組成的,并通過“量”來體現。計量描繪著這個動態世界,也時刻探索著未來的變化。

對于數和量的認識是大自然對所有生物的造化,也是人類擁有的本能。人的五官乃至身體的每一部位都有著某種特定的測量能力或者功能。在數以億萬計的地球生物中,唯有人類能通過大腦把獲得的外來信息加以綜合并形成認知,進而超越其他物種,用智慧和想象實現創造。因此,在人類文明的萌發和形成過程中,測量就成為了知識出現與升華的源泉。

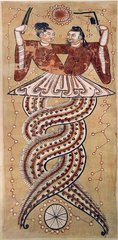

新疆維吾爾自治區博物館珍藏著一幅伏羲女媧圖,圖中展示了中國古代神話傳說中人類始祖的形象。畫面中,上方有日,下方有月,伏羲手持矩,女媧手持規,蛇形下半身互相交繞。伏羲拿著“矩尺”,以“矩”測地;女媧拿著“規”,以“規”畫圓,留下了一段持規開天、掌矩辟地的神奇佳話。類似這樣的圖案,目前在我國許多地方都能看到。它是我國最早有關計量的記載,反映出測量開啟人們認識和改造自然的篇章,宣告了用量分析世界和利用世界時代的來臨。

人類為了生存和發展,必須認識自然、適應自然并不斷改造自然。自然界一切現象或存在的物質,都可以用“量值”來描述,以量來反映事物的信息。“量”無所不在,無處不在,無時不在。大量的考古證明,人類對于數與量的認識,可以追溯到原始社會的早期。在那個時期,人們為了記住涉獵數量和生產狀況,會采用結繩記事和按量估堆的方法。原始人群從天然洞穴里走出來,要靠自己的雙手來建造房屋、制作生產工具、丈量耕作的土地和從事其他生產活動,于是就開始了運用工具來延伸人體功能的測量活動。

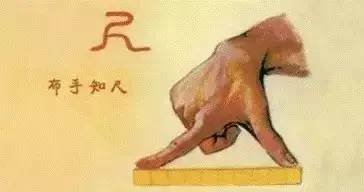

布手知尺

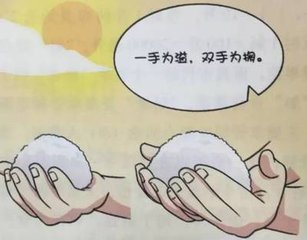

手捧成升

早期出現的計量單位,或以人體某個部位為準,或以肉眼對星辰的觀察為準。比如在我國古代曾一度被人們廣泛使用的測量方法“布手知尺”,就是將人的拇指與食指伸開的距離作為一尺。而“一手之盛謂之溢,兩手謂之掬”,是將人的一只手捧起谷物的多少作為一溢,兩手捧起谷物的多少作為一掬。

早期出現的計量單位,或以人體某個部位為準,或以肉眼對星辰的觀察為準。比如在我國古代曾一度被人們廣泛使用的測量方法“布手知尺”,就是將人的拇指與食指伸開的距離作為一尺。而“一手之盛謂之溢,兩手謂之掬”,是將人的一只手捧起谷物的多少作為一溢,兩手捧起谷物的多少作為一掬。

隨著人類文明的出現,農業、畜牧業和手工業之間的分工也逐漸擴大,在物資不斷豐富并且出現物資交換的形式后,人們對于長度、容量、重量、時間等“量”的使用就產生了一致性的要求。于是,在那些較早進入文明的民族和地區,出現了能夠被大眾所認同的參考測量標準或參照物,而且以“君權神授”等形式加以神化,讓這個參照物獲得了神權或王權的地位和權威性,并被人們廣泛使用。隨后,度量衡在部落、國家的管理中也應運而生,并且伴隨農耕社會和封建王朝不斷得到發展,前后歷時達數千年之久。

從史前文明時代開始,人們運用的自然資源主要是土地。為了安排農業耕作、圍地狩獵、交換糧食、征收稅賦等,就需要丈量土地面積和掌握農作物的收成等。從事計量活動是人類社會進入文明時代的重要特征之一。這個時期的計量是以經驗和權力為主,通常會把人、谷物、動物或其他自然物體作為測量的標準,多采用直觀的測量方法,去適應農業社會對農產品和生活用品貿易的基本需要。當時人們對自然界的認識還處在懵懂的階段,由于生產力水平低下,對測量準確性要求也不高。

相傳在遠古時期,黃帝“設五量”,有“權衡、斗斛、尺丈、里步、十百”,簡稱為度、量、衡、里、數。之后,顓頊利用觀測星辰可以推算出一年的時長,堯命羲和氏族按照日月星辰的運動規律來制定歷法,確定一年為366日。舜在東巡時對各部落氏族使用的日月和四時季節的歷法進行了統一。

我國是較早進入農耕時代并建立封建制度的國家之一。隨著經濟和社會的不斷發展,物資交易的規模不斷擴大,人們對測量也不斷提出了新的需求,并且逐漸采用由實物量具來統一交易的規則。比如出現的“尺、斗、秤”等計量器具,就是分別對長度、面積(尤其是土地面積)、容積(主要是為確定糧食的數量)和質量(重量)等進行統一測量的工具。

我國的春秋戰國時期(公元前770年—公元前221年)正是奴隸社會向封建社會轉變的階段,新興地主階級為了獲得其政治權利,在一些諸侯國掀起了變法運動。當時經濟較為落后的秦國為了增強實力,開展了一系列變法改革。其中,最具影響的是“商鞅變法”。

商鞅變法為秦國經濟和軍事實力的快速發展提供了重要的政治保障,也為秦始皇統一六國打下了堅實的基礎。公元前221年,秦始皇發布了統一度量衡的詔書。這一制度與措施,不僅極大鞏固了秦朝的政權統治,國家疆土不斷擴大,而且被秦朝以后的歷代皇朝所承襲并沿用,給對外經濟和文化交流提供了極大便利,開創了中華民族的千年繁榮昌盛。

除我國以外,世界上的一些古老民族創建度量衡的歷史也十分久遠。公元前約4000年,在幼發拉底河和底格里斯河流域(現今伊拉克)有一個叫蘇美爾的國家,被考古界和歷史學界公認為是世界上最早出現的可考證文明。考古中發現了蘇美爾人繪制的一種量器圖形,該量器被認為是人們用來測量谷物、酒等物品的一種容器。在古埃及的象形文字里,很早就出現了“肘尺”的圖形。在公元前2800年—前2300年,古埃及人建造了規模宏大的金字塔,這種類似天梯的角錐形建筑是用規整的石塊堆砌的,金字塔的邊長和高度都經過了精確測量,不僅規模龐大且基礎穩固。

據古埃及人的紙草書記載,公元前1500年,甚至還可追溯到更久遠的年代,古埃及就出現了用于稱重的衡器“天平”。后來,古羅馬人就是按照這種衡器的原理,制作出一端為固定、另一端是通過秤砣移動平衡進行稱重的“桿秤”。公元前約140年,古希臘人還制造出一種由30至70個齒輪系統組成的計時器。這種儀器由29個彼此嚙合的銅質齒輪和多個刻度盤構成,僅相當于今天的一個快餐盒大小。

公元前2690年的胡夫統治時期,埃及人建造起了迄今規模最大的一座金字塔,塔的高度為146.5米,底部為正方形,每邊長500肘尺,相當于現在的232米。可見,古埃及人在長度計量的運用上已經十分成熟和高超。

本文選自:《量以載道》