溫度計的測量準確對判斷病人是否發燒起到至關重要的作用。溫度要是測不準,不但不能發揮其應有的作用,反而會添亂。

首先大家需要了解的是,人體溫度分為體溫和體表溫度。

體溫:是指肺部動脈、食道末端、膀胱、耳道、口腔、直腸或腋下溫度。

體表溫度:是指皮膚表面溫度。

判斷人是否發燒,看的是體溫,而不是體表溫度。

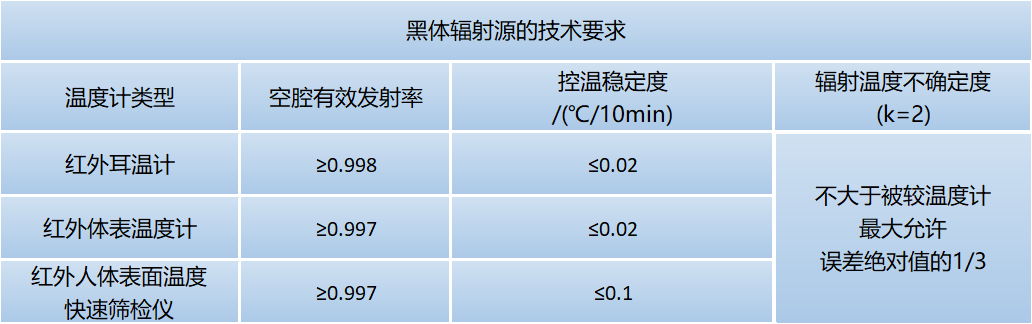

接觸式溫度計和非接觸式溫度計 01 接觸式溫度計 包括玻璃體溫計和醫用電子體溫計,需要跟人的肉體接觸,經過5-10分鐘的熱傳導時間,才能得到準確的讀數。 這兩種體溫計是目前市面上測量最準確的體溫計,最大允許誤差僅為: 玻璃體溫計:(-0.15~0.1)℃ 醫用電子體溫計:±(0.1~0.2)℃ 02 非接觸式溫度計 測量準確度要低于接觸式溫度計,主要包括紅外耳溫計、紅外額溫計、紅外篩檢儀、熱像儀等。 非接觸式溫度計按照準確度排序如下: 紅外耳溫計>紅外額溫計、小部分熱像儀>紅外篩檢儀、部分熱像儀 在這次疫情防控工作中,使用最多的就是紅外額溫計,紅外篩檢儀和熱像儀。原因是它們測量速度快,使用方便,效率高。 但是,在這些非接觸式溫度計中,只有紅外耳溫計測量的是體溫,其他測量的都是體表溫度。通過設置報警溫度進行初篩,然后再利用紅外耳溫計或者玻璃體溫計、醫用電子體溫計進行二次測量確認,就能準確測量體溫了。對于誤差較大的溫度計,送到計量部門進行檢定或者校準后,即可放心使用。 紅外溫度計對環境要求較高,若使用不當,就容易出現偏差。例如:紅外溫度計要求的使用環境為(16~35)℃。而在冬季,室內外溫差較大。倘若小區門衛室室溫為20℃,對外來訪客進行體溫檢測,一測體溫很有可能低于35℃。因此,在高速公路的收費站,都要求提前關掉空調,搖下車窗,讓車內外溫度溫差變小,減小測量誤差。此外,測量對象有沒有劉海,擦沒擦面霜都會造成測量誤差。最后是測量距離,按照說明書的距離或者(3~5)厘米都沒問題,緊貼著額頭,反而會測不準。 不同溫度計的計量校準 需要參照不同的國家標準 01 玻璃體溫計國家檢定規程要求: 使用二等標準鉑電阻溫度計及配套電測設備作為標準器 電測設備不低于0.02級 分辨率不低于0.1mΩ 恒溫槽在(30~45)℃范圍內均勻性不大于0.01℃,穩定性不大于0.01℃/10min 水三相點裝置用于提供標準鉑電阻溫度計的水三相點電阻值 醫用電子體溫計國家檢定規程要求: 二等標準鉑電阻溫度計 相對誤差不大于50ppm的電測設備 恒溫槽在(0~50)℃范圍內均勻性不大于0.02℃ 穩定性不大于0.02℃/10min 水三相點裝置 02 紅外耳溫計 由于利用了非接觸法測量原理,比接觸測溫法復雜,因此需要特殊的設備。需要將發射率不低于0.999的黑體空腔至于恒溫槽中來提供恒溫環境。 紅外額溫計 紅外額溫計和其他各種用于人體表面溫度快速篩檢的儀器則可以參照《測量人體溫度的紅外溫度計校準規范》,其中對溫度源的技術要求為: 03 紅外熱像儀 它是一種快速、大面積的進行熱點監測的利器, 可以幫助工作人員快速找到被測區域的熱點,熱像儀的視場面積較大,因此熱像儀的校準除了要校準其顯示溫度的準確度,還需要校準視場內不同區域的測溫一致性。 若使用傳統的黑體輻射源,則需要調整黑體源或熱像儀的位置,使輻射源中心分別成像于熱像儀顯示器的各個區域,需要調整并測量9次。