說到《淮南子》

大家肯定都不陌生

其為漢代道家學說代表著作

西漢淮南王劉安

曾招致賓客方術之士數千人

作《內書》《外書》和《中篇》

內書論道,外書雜說

但你可能不知道的是

其中竟包含很多計量知識

一起來看看吧

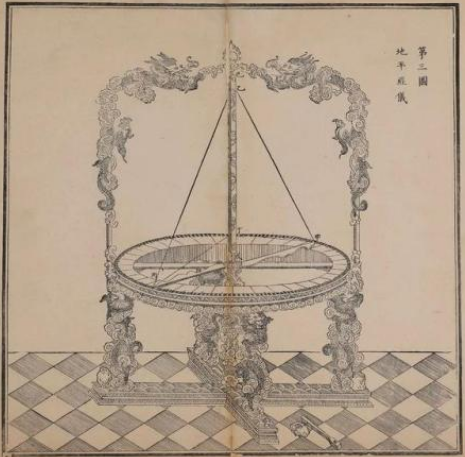

一、“風雨之變,可以音律知也。” 用現代知識解釋,就是大氣濕度變化引起琴弦伸縮,從而使它所發的音調改變。 這里就已經孕育著懸弦式濕度計的原理。 "懸羽與炭而知燥濕之氣" 我國古代發明世界上第一臺天平濕度計 二、“夫濕之至也,莫見其形而炭已重矣。” 并記載了一個根據木炭與羽毛的吸濕性不同而創制的驗濕器:“懸羽與炭而知燥濕之氣。”根據三國時人的解釋,它是把羽毛與木炭分別掛在等臂杠桿兩端。 這可以說是最古老的天平式驗濕器。 三、“高懸大鏡,坐見四鄰。” 這是光學方面的內容,高誘注:“取大鏡高懸,置水盆于其下,則見四鄰矣。”這是開管式潛望鏡的雛形。又“削冰令圓,舉以向日,以艾承其影,則火生”。利用冰制成凸透鏡對日聚焦取火。這是冰透鏡的最早發明及其對日聚焦取火的最早記載。 《淮南子》則最早記述了陽燧(凹面鏡)焦距的初步概念。 古時銅制陽燧鏡 四、“慈石懸入井,亡人自歸。” 這是電和磁方面的內容,表明當時已發現條形磁鐵的指極性。“慈石提棋”和“慈石拒棋”條,意示當時已知道磁體的極性及其吸引與排斥性質。 高誘在注中還指出了當時人造磁體的方法:以雞血與“磨針鐵”相和,涂置棋頭,則得具有磁性的棋子。 五、“銅甕雷鳴。” 高誘注云:“取佛湯著銅甕中,堅密塞,內之井中,則雷鳴聞數十里。” 這是當今稱為“過冷反沸”實驗的記錄。 六、“見瓶中之水,而知天下之寒暑。” 觀察自然現象知寒暖,古人找到了一些較為客觀地判別冷熱程度的辦法。這是因為,通過觀察瓶中水結冰或冰融化,確實可以大致知道氣溫的寒暖變化。 七、“一度量,平權衡,正鈞石,角斗桶。” 可見當時也十分重視量具的檢測和校正。這段描述,強調了誤差無處不在、無法避免的觀點,指出了測量結果的準確程度始終是相對的、有條件的,突出了誤差的絕對性和測量結果的相對性。 世界最早的游標卡尺——新莽卡尺 梁啟超說:“《淮南鴻烈》為西漢道家言之淵府,其書博大而和有條貫,漢人著述中第一流也。”淮南王劉安及其門客中的一些人有一定的自然科學知識,并能夠動手進行某種實驗性質的活動。宋以后,《淮南萬畢術》原書失傳。清代有多種輯本問世。 從輯本看來,本書精蕪雜陳,相當部分還難于索解,尚有不少文字似屬荒誕。但涉及物理、化學之內容仍是古代科學之瑰寶。

計量貫穿于人類的整個歷史

《淮南子》中不僅記載了

豐富的科技知識

還記載了相關的計量知識

你get到了嗎

文章來源網絡,由中測校準平臺總結發布,供業內讀者參考交流,如有侵權,請聯系刪除